こんにちは、営業部長の藤本です。

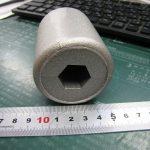

アルミ鋳物をつくるうえで、もっとも悩まされる欠陥のひとつが「巣(す)」です。

巣とは、鋳物の中にできる空洞や欠陥の総称で、外観に現れず中に潜んでいる場合も多く、製品の強度や気密性に大きな影響を与えます。鋳物屋にとってはまさに天敵ともいえる存在です。

しかし一口に「巣」といっても、発生原因によっていくつかの種類があります。それぞれ対策の方向性がまったく違うため、正しく見極めることが非常に大切です。今回は代表的な「鋳造巣」の種類とその違いについて整理してみます。

1. ガス巣

特徴

ガス巣は、鋳物内部に丸い気泡が残るタイプの欠陥です。断面を切ると「豆」や「気泡」のように見えることから、俗に「ピンホール」「ガス巣」と呼ばれます。

発生原因

- 溶湯に水素ガスが溶け込む → 凝固の際に放出され、気泡として残る

- 型砂の水分や塗型剤の揮発成分が溶湯に巻き込まれる

- 注湯時に乱流が起こり、空気が巻き込まれる

アルミは鉄に比べて水素を吸収しやすい特性があるため、特に注意が必要です。

対策

- 溶湯の精錬処理(アルゴンガスや塩素系フラックスによる脱ガス)

- 注湯時の乱流を防ぐ湯口設計

- 型の十分な乾燥、適正な塗型管理

ガス巣は軽量部品や気密性が求められる製品では致命的になるため、鋳物屋は常に気を遣うポイントです。

2. 引け巣

特徴

鋳物の厚肉部や、肉の変化が大きい場所に発生する巣です。外観ではわからなくても、X線で撮影するとスポンジ状や樹枝状に写ります。

発生原因

アルミは凝固の際に体積が収縮します。この収縮を補うために溶湯が十分に供給されないと、凝固末期に空洞が残ってしまいます。これが引け巣です。

特に「厚い部分 → 薄い部分」へと順に固まるとき、最後に残った厚肉部が溶湯不足になりやすく、そこに引け巣ができます。

対策

- 押湯や冷やし金を配置して凝固の順序をコントロールする

- 適正な湯道設計で湯回りを安定させる

引け巣は構造部品や高強度用途では大きな問題となるため、設計段階での方案検討が重要です。

3. 巻き込み巣

特徴

ガス巣と似ていますが、内部に「空気」や「酸化膜」が巻き込まれてできる巣です。断面を見ると不規則で尖った形状をしており、ガス巣のように丸くはありません。

発生原因

- 注湯の勢いが強すぎて溶湯が飛び散り、酸化膜を巻き込む

- 湯口や湯道設計が悪く、乱流や渦流が発生する

対策

- 注湯速度を適正化する

- 湯道をできるだけ直線的に、静かに流れるよう設計する

- フィルターを設置して異物や酸化膜が入らないようにする

4. 砂落ち巣・介在物巣

特徴

鋳型の砂やスラグ(酸化物)が溶湯中に混ざり込み、それが固まったものです。断面を切ると異物が確認でき、しばしば黒色や褐色の不純物が見えます。

発生原因

- 型の一部が崩れて溶湯に混入

- 注湯時にスラグや酸化膜をそのまま流し込む

- 溶湯の表面清掃不足

対策

- 型強度を適正化する(砂や塗型剤の管理)

- 注湯前に溶湯表面をしっかりすくう

- セラミックフィルターで異物をキャッチする

まとめ

鋳造巣にはガス巣・引け巣・巻き込み巣・砂落ち巣といった種類があり、それぞれ原因も対策も異なります。鋳物屋としてはまず巣の正体を見極め、その上で適切な改善を積み重ねることが求められます。

もちろん、巣を完全にゼロにするのは簡単なことではありません。しかし、溶湯管理・方案設計・型管理など、ひとつひとつの作業を突き詰めていくことで巣を大幅に減らすことは可能です。

弊社でも「巣のない鋳物」をお客様にお届けできるよう、日々技術を磨き、改善を積み重ねています。鋳物に関するお困りごとやご相談があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

アルミ鋳物の試作・少量ロット量産はお任せ下さい。

4種の製法を活かし、その製品に最適なプロセスでご提案いたします。

鋳物のお困りごとがありましたら弊社問合せフォーム迄お待ちしております!